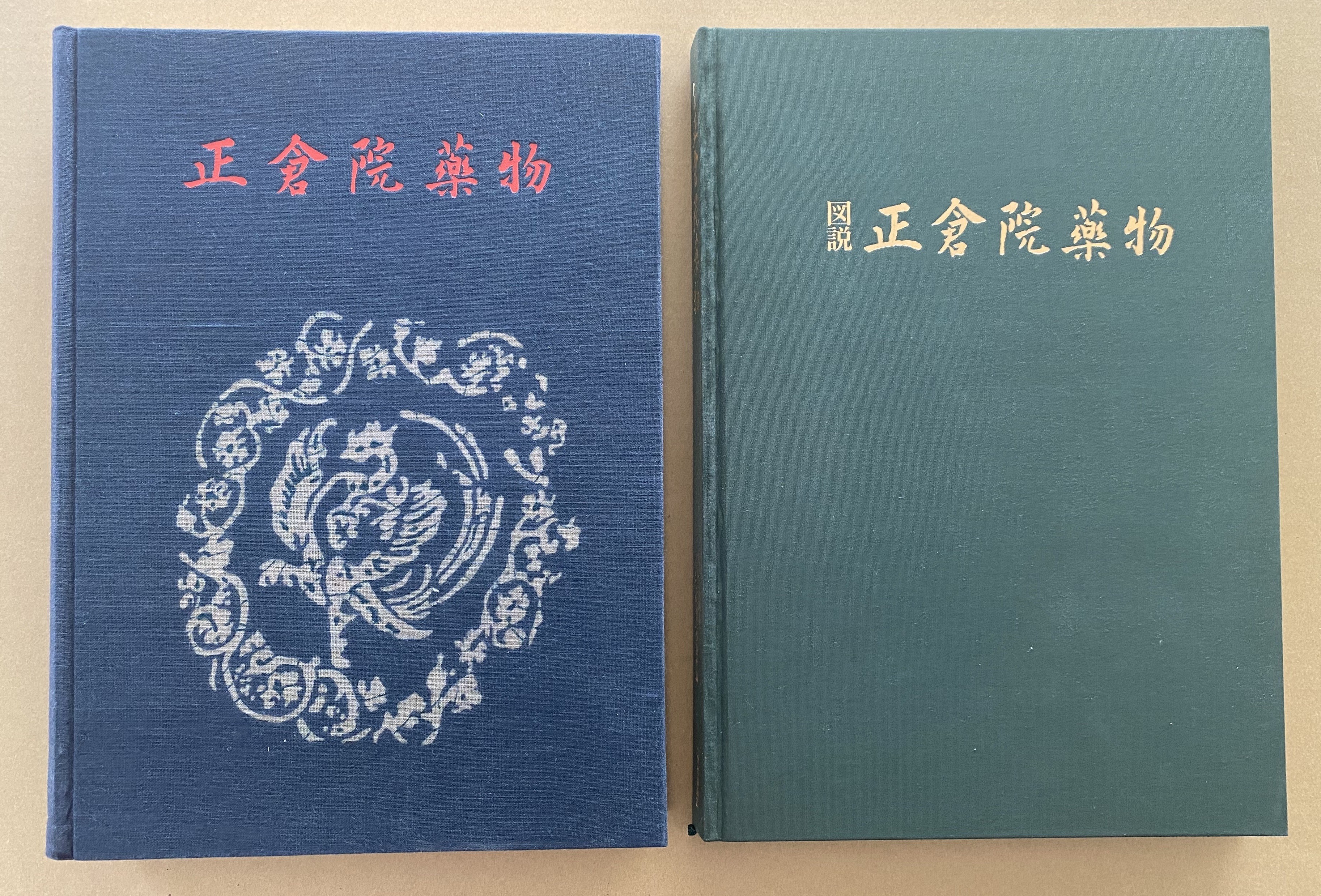

『正倉院藥物』と『図説 正倉院藥物』

聖武天皇(701〜756)の崩御により、その遺物が東大寺大仏に奉納の形で正倉院に納められた。そのため、正倉院には当時の貴重な品々が収蔵されたが、その中には各種の薬物もあり、これらを総称して「正倉院薬物」という。

正倉院薬物のうちの60種については、756年(天平勝宝八歳)の日付が記載され、一般に『種々薬帳』と称されている巻物に、薬物の名前と共に当時の収蔵量も記されている。さらに、60種の薬物のうち38種については現存しており、これらは、地上の蔵に1200年以上にわたって保管され続けてきた人類の宝物とも言えよう。

近年におけるその学術調査は、1948年〜49年(1950年〜51年に補充調査)、および1994年〜95年の2回おこなわれ、それぞれの調査結果は、『正倉院薬物』(1955年)および『図説 正倉院薬物』(2000年)として発表された(これらの書籍の表紙を図版に示す)。

その初回の調査研究の中心となったのは、東京大学名誉教授(薬博)の朝比奈泰彦先生である。ご承知のように、朝比奈先生は1954年に「日本薬史学会」を創設され1954年〜75年にわたってその会長職を務められた。また、2回目の調査研究の中心となったのは東京大学薬学部において朝比奈先生の後を継いだ柴田承二先生である。柴田先生も1991年〜2004年にわたり本学会の会長(第四代会長)を務められた。

両先生が会長職を務められた時期および、正倉院薬物の学術調査とその報告がそれぞれ行われた時期が重なることに着目したい。正倉院薬物の学術調査が「日本薬史学会」の創設と運営に多大な影響を与えたことは間違いなかろう。

(文責:船山信次)

図 『正倉院藥物』と『図説 正倉院藥物』の表紙

これらの報告書の表題の揮毫は、本学会発行の学術誌『薬史学雑誌』と同じく朝比奈泰彦先生。